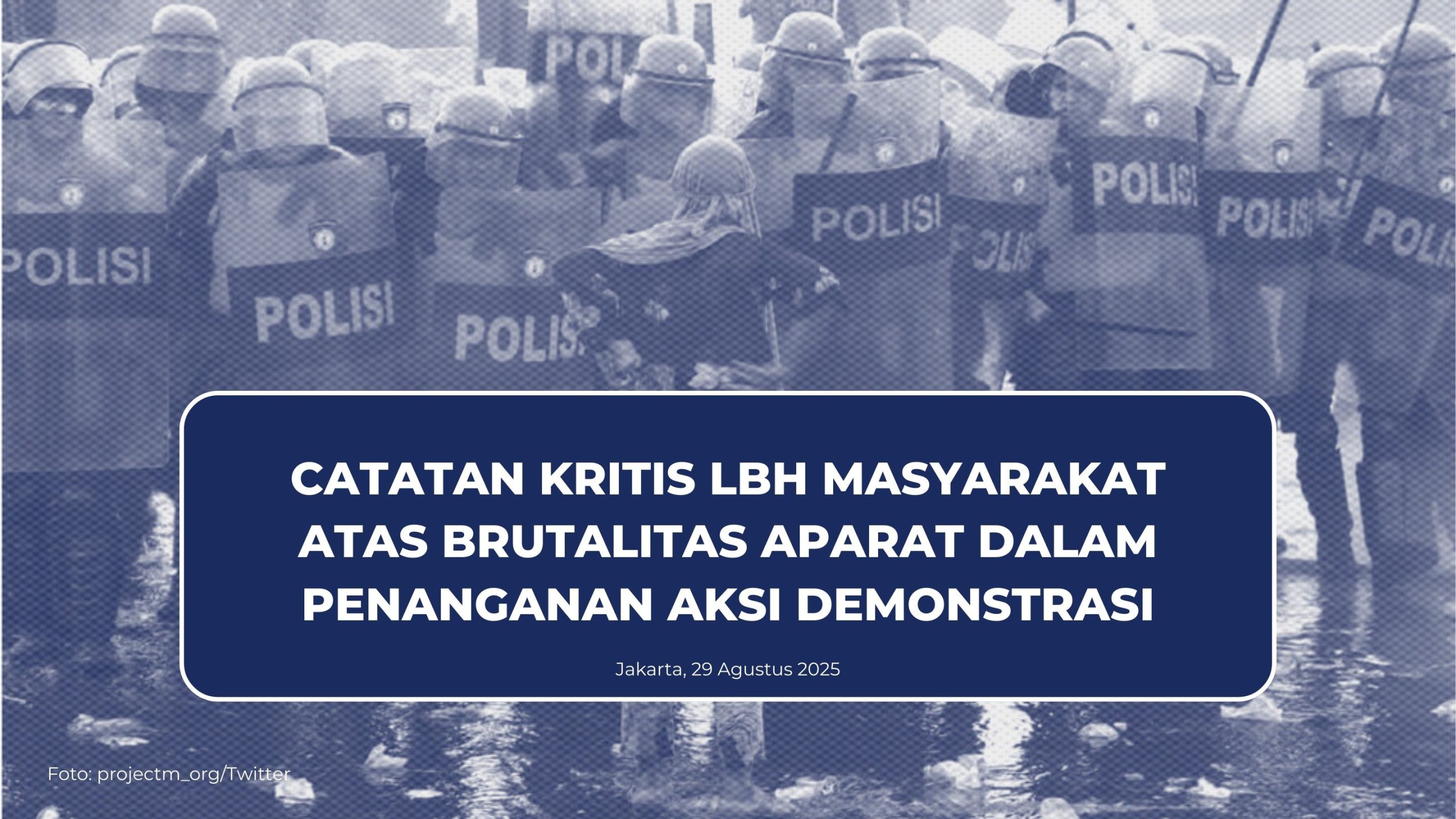

Menyikapi demonstrasi yang terjadi di Jakarta minggu ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) melihat beberapa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa catatan kami yang juga dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga lain mencakup:

1. Kekerasan Brutal dan Pembunuhan

Sepanjang pengamanan aksi demonstrasi selama ini, aparat polisi berulang kali melakukan perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kejadian pembunuhan kepada Affan Kurniawan tempo hari menjadi contoh kecil di tengah masifnya tindakan kekerasan dan brutalitas aparat pada saat demonstrasi. Selama ini, proses penyelesaian kekerasan aparat di tengah demonstrasi ini jarang diselesaikan dengan proses pidana dan etik. Sepatutnya, kepolisian melakukan pemeriksaan etik dan pemeriksaan tindak pidana bagi aparat-aparat kepolisian yang melakukan tindakan eksesif kekerasan.

2. Brimob di Aksi Damai: Menebar Ketakutan dan Kontraproduktif

Dalam menjaga keamanan selama proses unjuk rasa, kepolisian masih mengutamakan Brigade Mobil (Brimob) dalam penanganan demonstrasi. Menurut Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022, Korps Brigade Mobil memiliki tugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi. Namun, kehadiran Brimob ketika unjuk rasa masih berjalan damai seharusnya tidak diperlukan. Malah, kehadiran Brimob dalam unjuk rasa damai akan bersifat kontraproduktif untuk keamanan karena malah menyebarkan ketakutan dan melakukan penindakan yang ‘keras’. Risiko ini terbukti dengan meninggalnya Affan Kurniawan.

3. Abuse of Power Kepolisian terhadap Anak

Dalam demonstrasi sepekan ini, aparat kepolisian dikabarkan melakukan ‘pengamanan’ atas peserta demonstrasi berusia anak. ‘Pengamanan’ ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di kantor polisi, bahkan sampai masuk ke jenjang penyidikan. Padahal, siapapun, termasuk orang yang berusia anak, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal kewenangan ‘mengamankan’. Pengamanan yang diskriminatif kepada anak, menunjukkan adanya abuse of power dari aparat kepolisian selaku penegak hukum.

4. Tes Urin Paksa terhadap Massa Aksi

Aparat kepolisian juga banyak melakukan pemeriksaan urin secara paksa kepada massa aksi yang ditangkap. Senin 25 Agustus 2025, Polda Metro Jaya melakukan tes urine paksa terhadap 351 demonstran di depan Gedung DPR RI, yang kemudian menyebut tujuh orang di antaranya positif narkotika. Hal Ini merupakan kebiasaan pelanggaran hukum yang kebablasan karena dasar untuk melakukan tes urin tidak ada. Seharusnya tes urin untuk memeriksa penggunaan narkotika dilakukan jika ada kecurigaan seseorang terlibat dalam kasus narkotika, bukan memukul rata semua demonstran untuk dites narkotika. Tes urine dalam aksi demonstrasi juga seolah ingin menyebarkan stigma bahwa para pengunjuk rasa yang terlibat dalam demonstrasi adalah orang-orang yang salah dan tidak patut didengarkan karena mereka pengguna narkotika.

5. Penahanan Sewenang-Wenang Tanpa Prosedur

Salah satu praktik paling berbahaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi belakangan ini adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa prosedur administratif. Banyak massa aksi yang ditahan di kantor polisi (Polsek/Polres/Polda), tapi tak ada satupun dokumen resmi yang dibuat untuk mencatat tindakan tersebut. Tanpa administrasi, tindakan anggota kepolisian tidak tercatat dalam sistem hukum. Imbasnya, massa aksi yang ditahan tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau melawan. Hak konstitusional mereka lenyap karena negara tidak mengakui sebagai “penahanan resmi”. Penahanan sewenang-wenang tanpa prosedur ini merupakan bentuk “kekerasan tak kasat mata” dan merampas kemerdekaan mereka.

6. Pengawasan Tak Berjalan

Mekanisme pengawasan atas tindakan brutalitas di lapangan tidak berjalan. Meskipun kita tidak berkekurangan lembaga-lembaga pengawasan internal dan eksternal, seperti Kompolnas, publik tidak bisa melihat selama ini respon mereka atas pengekangan kebebasan berpendapat oleh aparat di lapangan. Pada demonstrasi-demonstrasi yang terjadi sebelumnya, seperti demonstrasi Hari Buruh tanggal 1 Mei, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Kompolnas atas upaya represi dan kriminalisasi orang-orang yang sedang menyampaikan pendapat secara damai. Badan-badan pengawasan internal dan eksternal seharusnya mampu untuk meredam aksi brutalitas aparat dan melakukan penyelidikan atas aparat-aparat yang melakukan tindakan tersebut.

7. Represif terhadap Jurnalis/Media

Selama proses demonstrasi, aparat kepolisian tidak hanya represif kepada orang-orang yang sedang menyampaikan pendapat, tetapi juga kepada personil media. Beberapa personil media mendapatkan larangan untuk merekam peristiwa yang terjadi. Tindakan represif ini juga diperkuat dengan Surat Imbauan Nomor 309/KPID-DKI/VIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025 dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, yang meminta kepada 66 lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan siaran/liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers belum sepenuhnya dijamin. Publik memiliki hak atas informasi yang berimbang dan transparan, sehingga kehadiran personil media dan lembaga penyiaran yang bebas untuk mewartakan apa yang terjadi menjadi penting.

Atas poin-poin kesalahan ini, LBHM mendesak agar:

- Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Kepolisian RI, Sigit Listyo Prabowo, sebagai bentuk akuntabilitas pemimpin atas pelanggaran hukum dan HAM para personilnya.

- Pemerintah dan DPR melakukan revisi KUHAP dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna untuk memastikan bahwa aturan-aturan pemeriksaan menjunjung tinggi hak asasi manusia orang-orang yang tengah berkonflik dengan hukum.

- Adanya pemeriksaan yang bersifat independen kepada seluruh aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan yang dilakukan kepada Affan Kurniawan, dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas internal dan eksternal Polri untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi etik dan pidana yang seadil-adilnya.