Mar 5, 2022

by Superadmin lbhm

Hakim, Hakim Agung, Hari Kehakiman Nasional, Hukum, Hukuman Mati, Indonesia, LBH, LBHM, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Narkotika Jakarta,1 Maret 2022 – Hari Kehakiman Nasional yang jatuh pada 1 Maret 2022 lalu, menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan LBH Jakarta dan LBH Masyarakat (LBHM) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta lembaga peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Catatan ini berangkat dari hasil kajian, pemantauan, serta pengalaman pendampingan masyarakat miskin, buta hukum, rentan, dan tertindas dalam proses persidangan di pengadilan.

Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta lembaga peradilan di bawahnya, berikut catatan kami:

A. Hakim Masih Terlibat dalam Praktik-Praktik Judicial Corruption

Meskipun belum ada data mutakhir mengenai jumlah hakim yang terlibat kasus-kasus korupsi, bukan berarti keterlibatan hakim dalam praktik-praktik kotor judicial corruption berhenti. Dalam setahun ini setidaknya terdapat 2 kasus yang tersorot, yaitu: (1) Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengkorting hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi kurang dari separuhnya dan (2) Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Itong Isnaeni Hidayat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya beserta seorang Panitera Pengganti dan Advokat terkait suap permohonan pembubaran PT. SGP. Beberapa peristiwa tersebut setidak-tidaknya memberikan kita gambaran bagaimana judicial corruption masih menjadi batu sandungan bagi cita-cita penegakan hukum yang jujur, adil, serta menjunjung tinggi HAM;

B. Standar Ganda Sidang Virtual yang Banyak Melanggar Hak Terdakwa

Persidangan secara virtual memang merupakan salah satu solusi di tengah pandemi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan persidangan secara virtual—khususnya dalam perkara pidana—diikuti dengan berbagai pelanggaran hak Terdakwa, terutama pada agenda pembuktian atau pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut jelas berdampak pada proses pencarian kebenaran materiil karena terdakwa dan penasihat hukumnya tidak leluasa melakukan pembelaan.

Kasus kriminalisasi aktivis KAMI, Jumhur Hidayat yang didampingi oleh LBH Jakarta, LBHM, dan organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), menunjukan dengan jelas bagaimana sikap Majelis Hakim melakukan penolakan pelaksanaan persidangan secara tatap muka, padahal di sisi lain Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang terdakwa kasus korupsi red notice, Irjen Pol. Napoleon Bonaparte secara tatap muka.

Pasal 2 ayat (1) pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020), mengatur bahwa ”persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pasal 2 ayat (2) pada Perma tersebut menyatakan “dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau karena atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.”

Ketentuan di atas dapat diartikan bahwa penting memperoleh persetujuan Terdakwa dalam menentukan metode persidangan. Selain itu, kami menilai persidangan secara virtual yang dilaksanakan tanpa meminta persetujuan Terdakwa terlebih dahulu sangat berpotensi melahirkan peradilan sesat (miscarriage of justice) dan keliru mengambil keputusan. Menurut kami, sudah semestinya Hakim menginisiasi sidang secara tatap muka karena salah satu bukti petunjuk selama persidangan adalah pengamatan hakim sendiri (eigen waarning va de revhter). Hal yang mana tidak mungkin dapat dilakukan ketika persidangan digelar secara virtual oleh karena beberapa gangguan.

Namun, hal tersebut kerap diabaikan oleh Majelis Hakim yang secara sepihak menetapkan metode pelaksanaan sidang secara virtual. Pengabaian persetujuan terdakwa ini jelas merupakan pelanggaran prinsip equal arms sekaligus menunjukan watak Inquisitorial sistem peradilan pidana kita.

LBHM di akhir 2021 mendata 146 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang pernah menjalani proses persidangan pidana periode Januari, 2020 – September, 2021, sebagai berikut:

- 1% WBP menjalani persidangan secara virtual;

- 4,8% WBP disidangkan hanya sebanyak 2 kali;

- 58,4% WBP disidangkan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya, 24% WBP didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim dan WBP tersebut tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukum. Maka, 82,4% WBP tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum yang layak selama proses persidangan;

- 41,1% WBP mengikuti persidangan secara virtual dengan perangkat dan jaringan yang tidak bagus;

- 71,2% WBP menjalani persidangan secara virtual dengan diawasi oleh petugas kepolisian, sehingga ada kondisi tidak bebas dalam menyampaikan keterangan;

- 45,9% WBP menjelaskan saksi dalam perkaranya diperiksa secara online;

- 42,5% WBP tidak dapat menanggapi keterangan yang disampaikan oleh saksi karena beberapa hal, seperti: (a) suara saksi tidak jelas; (b) tidak diberikan kesempatan oleh Hakim; (c) diarakah untuk menanggapi dalam agenda pembelaan; dan (d) tidak berani menanggapi keterangan saksi (penangkap) karena disidangkan dalam satu ruangan yang sama;

- 41,1% WBP tidak diberikan hak untuk menyampaikan pembelaan secara maksimal;

- 3,4% WBP ditagih biaya oleh petugas karena ketika sidang secara virtual menggunakan perangkat milik petugas itu sendiri;

- 79,4% WBP tidak puas dengan mekanisme persidangan secara virtual, dengan alasan seperti: (a) perangkat dan jaringan yang buruk; (b) hilangnya hak-hak Terdakwa; dan (c) tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukum.

C. Hukuman Mati Masih Kerap Dijatuhkan

Berdasarkan Laporan Hukuman Mati 2021 yang dirilis oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya terdapat 35 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Data tersebut dihimpun melalui pemantauan media mengingat publikasi data mengenai jumlah pasti penjatuhan hukuman mati di Indonesia sangat terbatas.

Sistem peradilan pidana yang dioperasionalkan oleh manusia, tentu tidak imun terhadap kesalahan. Terlebih, tren penjatuhan pidana mati dalam kondisi pandemi tidak lepas dari pelaksanaan sidang virtual yang rentan kendala teknis dan tidak maksimalnya pembuktian dalam persidangan,

sehingga potensi kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati menjadi suatu hal yang tak terhindarkan.

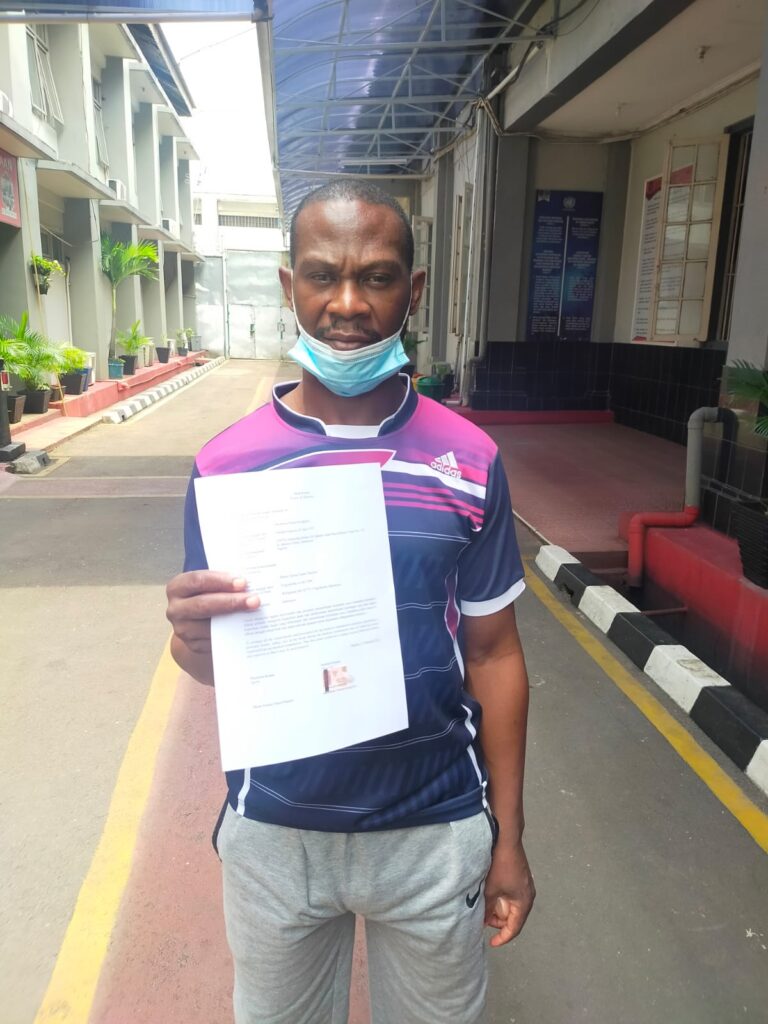

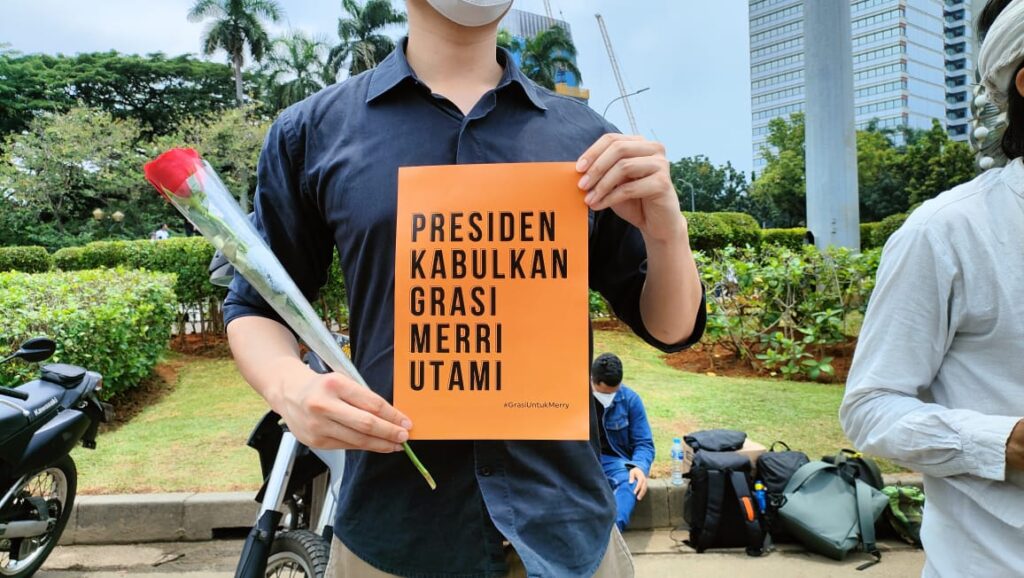

Selama ini tidak ada bukti sahih bahwa hukuman mati paralel dengan penurunan angka kejahatan. Hukuman mati justru hanya berperan sebagai efek plasebo dan menunjukan kegagalan politik hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Spesifik pada kerentanan Perempuan, absennya analisis gender dalam proses peradilan merupakan suatu hal yang jamak. Seringkali hakim mengabaikan ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan Perempuan yang terjerumus dalam pusaran tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

D. Permasalahan Implementasi Perma 2/2019 yang Membatasi Akses Terhadap Keadilan Masyarakat

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019), terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada akses terhadap keadilan masyarakat. Berkaca pada pengalaman advokasi kami, berikut permasalahan implementasi Perma 2/2019:

- Perma 2/2019 tidak mengatur secara jelas batasan-batasan pemisahan kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara terkait dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dampaknya, terdapat disparitas putusan hakim akibat ketidakjelasan norma;

- Tenggat waktu pengajuan gugatan selama 90 hari sejak tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dilakukan sangat membatasi akses keadilan masyarakat. Sebab karakteristik dan kompleksitas dampak kerugian masyarakat berbeda-beda; dan

- Ganti kerugian pada peradilan tata usaha negara paling sedikit hanya Rp 250.000, dan paling banyak Rp. 5.000.000.

Terdapat contoh kasus yang diadvokasi oleh LBH Jakarta terkait dengan permasalahan yang diuraikan di atas. Dalam kasus penggusuran paksa yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan dasar pemulihan aset milik BUMN Jasa Tirta terhadap tanah dan bangunan warga Pekayon. Dimensi keperdataan pada kasus ini lebih kental ketimbang dimensi tata usaha negaranya. Akibat kerugian yang diderita warga, diajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara nomor 74/PDT.G/2021/PN.BKS menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 11 pada Perma 2/2019. Dengan demikian, akses keadilan bagi warga Pekayon menjadi terbatas akibat putusan tersebut yang mendasarkan pertimbangannya pada Perma 2/2019.

E. Permasalahan Pengadilan Militer

Hukum pidana militer mengenal bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (zuiver militaire delict), seperti Desersi, Tindak Pidana Insubordinasi, dan meninggalkan pos penjagaan yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Namun, dalam hal Prajurit TNI melakukan tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum, sudah seharusnya diadili pada ranah peradilan umum/sipil. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia – pasal 65 ayat (2)

Hingga saat ini, permasalahannya adalah bahwa Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, hakim peradilan militer tak jarang menjadi bagian dari mata rantai impunitas bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut juga tak lepas dari suasana kultur jiwa korsa (esprit de corps) dalam prosesnya. Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) huruf d UUD NRI 1945 menjadi tidak bermakna.

Dalam konteks lain, hakim peradilan militer kerap mengabaikan hak atas keadilan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dalam beberapa kasus yang kami tangani, terbatasnya akses informasi proses penanganan perkara; serta tuntutan oditur dan vonis hakim yang rendah menjadi fenomena yang kerap terjadi dalam pelaksanaan peradilan militer.

F. Mekanisme Pelaporan/Pengaduan Aparat Pengadilan Tidak Transparan, Imparsial, Efektif, dan Akuntabel

Berdasarkan Refleksi Akhir Tahun Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim Tahun 2021. Sepanjang periode 2 Januari – 30 November 2021. Terdapat kenaikan jumlah laporan sekitar 6,4 persen dari tahun sebelumnya. Laporan masyarakat yang diterima KY periode 2 Januari – 30 November 2021 ini sebanyak 1346 laporan, mayoritas disampaikan melalui jasa pengiriman surat sebanyak 699 laporan. Sedangkan, pelapor yang datang langsung ke kantor KY ada 378 laporan. Sementara 248 laporan lainnya disampaikan secara daring dan 21 laporan sisanya berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim. Sejalan dengan pengalaman LBH Jakarta dan LBHM dalam melakukan pendampingan di persidangan, mekanisme pelaporan/pengaduan ke badan pengawas hakim baik internal maupun eksternal merupakan upaya yang sering ditempuh. Temuan pelanggaran hak terdakwa yang dilakukan dan dibiarkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merupakan dasar pelaporan/pengaduan sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang yang jujur, adil, serta menjunjung tinggi HAM. Namun, harapan tersebut menjadi jauh panggang dari api ketika dihadapkan pada proses penanganan pelaporan/pengaduan hakim ataupun aparat pengadilan yang cenderung tidak transparan, imparsial, efektif, dan akuntabel.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) kerap lambat dalam memproses laporan/pengaduan yang diajukan. Dalam beberapa kesempatan, laporan/pengaduan yang diajukan ke KY tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak ditemukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tanpa uraian lebih lanjut atau laporan/pengaduan diteruskan kepada BAWAS MA dengan alasan teknis yudisial. Di sisi lain, Bawas MA cenderung defensif dan seolah-olah membela hakim maupun aparat pengadilan. Pihak pengadu hanya dipanggil sekali setelah itu tidak jelas apa yang ditemukan dalam proses investigasi karena memang tidak dijelaskan, lalu tiba-tiba muncul ‘hasil investigasi’ yang menemukan tidak ada pelanggaran.. Bawas MA juga enggan mengumumkan putusan atas laporan tersebut kepada publik karena pengaturan melarang pengumuman.

G. Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara yang Buntu

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa maupun pelanggaran hukum. Dengan demikian kinerja pengadilan tidak hanya diukur dari bagaimana putusannya, termasuk dalam menuntaskan proses eksekusinya. Eksekusi putusan di lingkungan Peradilan TUN merupakan pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman (condemnatoir), baik yang dilakukan secara sukarela oleh tergugat, eksekusi otomatis ataupun dengan penerapan upaya paksa (dwang middelen) yang dapat dilakukan apabila pejabat pemerintahan tidak melaksanakan putusan

Namun yang terjadi adalah banyak pejabat arogan yang tidak mau melaksanakan putusan tata usaha negara. Sebaliknya, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak memiliki kewenangan memaksa agar pejabat pemerintahan melaksanakan putusan. Akibatnya, sengketa tata usaha negara yang sudah susah payah dijalani dengan tenaga, waktu hingga bertahun-tahun tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung harus mengajukan revisi UU PTUN dan undang-undang terkait lainnya sehingga mencantumkan sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai uang paksa. Pelaksanaan putusan menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, bagi Mahkamah Konstitusi, berikut catatan kami:

H. Hakim Konstitusi dalam Pusaran Konflik Kepentingan

Terdapat beberapa peristiwa yang mencoreng nama Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution. Pada 11 November 2020, Presiden Joko Widodo memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputra Adipradana kepada 3 orang Hakim Konstitusi, yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto, serta Bintang Mahaputra Utama kepada 3 orang Hakim Konstitusi, yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul.

Jika dilihat, pemberian tersebut merupakan suatu hal yang tak lazim diberikan kepada Hakim Konstitusi yang masih aktif menjabat. Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden Joko Widodo tersebut justru akan berdampak pada independensi dan konflik kepentingan, terlebih pada saat pemberian, 6 Hakim Konstitusi tengah memeriksa judicial review beberapa Undang- Undang kontroversial, seperti UU KPK dan UU Ciptaker.

Apabila ditinjau dari sudut pandang antikorupsi, pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan gratifikasi. Hal tersebut karena Pemerintah, dalam hal ini Presiden merupakan pihak yang berkepentingan dalam semua perkara pengujian undang-undang yang menjadi salah satu wewenang MK. Sehingga menjadi wajar ketika publik menyangsikan beberapa putusan MK terkait judicial review UU kontroversial didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kami meminta dan mendesak:

- Ketua Mahkamah Agung memberikan sanksi maksimal kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan yang terlibat dalam praktik korupsi;

- Ketua Mahkamah Agung melakukan evaluasi terkait mekanisme persidangan secara virtual, mengingat banyaknya pelanggaran hak yang diterima oleh Terdakwa;

- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI segera melaksanakan reformasi peradilan militer melalui revisi undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

- Mahkamah Agung merevisi Perma 2/2019 agar secara jelas mengatur batasan-batasan pemisahan kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara terkait dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, serta jangka waktu pengajuan gugatan yang patut;

- Pemerintah dan DPR RI mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati dan mereformasi kebijakan hukuman mati di Indonesia berdasarkan mandat UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak- hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Sipil, dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan;

- Mahkamah Agung melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan putusan tata usaha negara dan mengajukan revisi UU PTUN dan undang-undang terkait lainnya sehingga mencantumkan sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara;

- Mahkamah Konstitusi menolak segala bentuk pemberian dari pihak-pihak yang berperkara termasuk Presiden RI, demi menghindari konflik kepentingan dan marwah Mahkamah Konstitusi.

Pernyataan Besama:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, LBHM, PBHI Nasional